こんにちは!行政書士のマツモトです。

本日は趣味で育てているアガベについて。

ちょっと前の記事で、発根管理について書きました。

この記事の下の方、水耕での発根管理でカビが発生してしまって一旦リセットしたという話を書きました。

本日はその続きです。

結局、水苔に挑戦することにした

水耕にちょっとしたトラウマを持ってしまった私は、リセット後にまた水耕で発根管理するのには抵抗がありました。

となると、土耕か水苔、チャコボール…

土耕は、なかなか根が出なかった株な上に一度カビさせちゃった株なだけに、土に植えてそのまま待つというのは心配になってしまいそうだったので選びませんでした。

また、チャコボールは私の地元では売ってないし、Amazonでも買えない(私が調べた限り)ので、これも見送り。

消去法みたいになってしまいましたが、地元のホムセンでも売ってる水苔に挑戦してみることにしました。

水苔について

水苔は普通にホームセンターに売っていますが、実はグレードがあるそうです。

本記事で登場するのは、私がホームセンターで購入した水苔になっています。

グレードでいうと、ニュージーランド産のものが品質がいいみたいですね。

例えば

こちらの水苔など。

AAAというのはグレードのことで、このAが増えるほど品質がよいとのこと。

ただ、正直結構高いです。

グレードがいいと何が違うかということですが、不純物(ゴミなど)が少ないです。

とはいえ、私の場合、試しに発根管理に使ってみるだけですので今回はホームセンターで普通に買える水苔を使用しています。

水苔での発根管理

さて、水苔ってみたことあります?

私は建設業をやっていることもあって、ホムセンにはよく行くのでどこかで見ていたはずですが、アガベの発根管理をするまでよく行くホムセンに水苔があること自体知りませんでした。

では、われらがナフコの水苔に登場してもらいます。

うん、たっぷり入っています。正直こんなにいらなかったかも…

でも、今回水苔でうまくいったら、これからのアガベも水苔使えるしね。

また、先ほども触れましたが、こちらはチリ産のAAというグレードになっていて、グレード自体もそこまで低くないです。

グレード自体が書かれていない水苔を販売しているホームセンターも多い中で、自社の名前が入った製品にしっかりグレードや産地を分かりやすく記載しているナフコさんにはとても好感が持てます。

取り出してみました。なんかキm…

いや、なんでもないです。

これを水で戻す必要があるそうです。

乾燥シイタケを戻すようなものでしょうか?

とりあえず、水苔管理用に風通しがいいかなと思って買ってきたザルとボウルを使って水で戻します。

一晩待つといいそうです。

ちなみに、今回購入した水苔もそうですが大抵の場合、水苔は乾燥して圧縮されています。

必要量取り出したいところですが、ブチブチ切れてしまうので、もみほぐしながら取り出すとよいと思います。

で、こうなりました。

ちょっと量が少なかったかもしれません。

とりあえず植えてみました。

新たにフリマサイトで購入したシーザーも入っています。

また、私はすでに白鯨を今回の記事で発根管理をしている株のほかにもう一株、子株を育てているのですが、どちらも正直、本当に白鯨かわかりません(笑)

ので、ネットで見かけて、かなり白鯨の特徴がある(と私なりに思っている)白鯨と銘打って販売されていた株を購入しました。

こちらもベアルートだったので、同じく水苔で発根管理してみます。

見かけた情報だと、大きい株は発根管理にてこずるそうな…

不安ではありますが、注意して見ていこうと思います。

水苔での発根管理の注意点

当記事を読んで水苔での発根管理をしようとしている方のために、私が調べた限りではありますが、水苔の注意事項を書いておこうと思います。

まず、どの管理でもおなじなのですが、カビには注意しましょう。

そのうえで、あまり頻繁に確認しない方がよいようです。

スッと株を取り出して株本を見やすい水苔での発根管理ではありますが、あまりやりすぎるとアガベの負担になってしまい良くないそうです。

株本を見ずにカビてないかどうかを観察するのも難しいのではと思いますが…

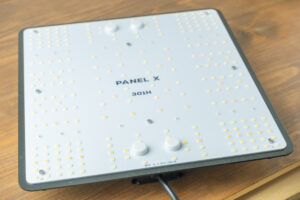

サーキュレーター等を使って空気を循環させましょう。

できる限り株本を植えている部分と水苔を見ながらカビてないか、水苔が乾いていないか確認したいところです。

また、水苔で発根した場合、根に水苔がくっついてしまうそうです。

これを取り外そうとして、せっかく生えた根を痛めないように注意しましょう。

さて、本記事で登場した白鯨の発根管理リベンジについては、進展があり次第、報告させていただきますので、またぜひ遊びに来てくださいね。

それではまたお会いしましょう。

【追記】2025年5月16日

一番大きい白鯨が発根しました!

水苔での発根管理を始めて3日後くらいに確認したところ、発根していました。

それも、いくつも根が出ています!

大きい水苔をキャッチしていたのですが、上の画像では外しています。

もう少し根が伸びるのを待った方がいいかなとは思ったのですが、昨日通常の用土に植えました。

水苔発根管理を始めて現時点で1週間ほどたちますが、ほかの株も発根の兆しが見えているものもあります。

また追記しますね。