こんにちは!行政書士(登録申請中)のマツモトです。

本日は行政書士試験についてのお話。

私自身、初学者の独学でしたが1度目の試験で合格した経験があります。

また、受験したのは昨年(2024年)で最新のものですので、参考にしていただけるのではないかと思い

この記事で私が使っていてよかったテキストや問題集なんかを紹介していきます。

まずは民法!スーパー過去問ゼミ民法Ⅰ、民法Ⅱ

私の場合、民法から勉強しました。

行政書士試験用のテキストには、もちろん民法も書かれているのですが、民法についてはもっと基礎的なところからじっくりやりたかったので、このスーパー過去問ゼミ(以下、スー過去)を使用しました。

なんで民法からなのかとか、なんで民法はじっくりやりたかったのかということについては以前の記事を読んでいただけると幸いです。

しかしながら、このスー過去、行政書士試験のための書籍ではなく、公務員試験のための書籍となっています。

なのになんで1発目からこれを紹介するのか?

それは、民法がめちゃくちゃわかりやすくなるからです。

スー過去の形式は、練習問題とともに解説が書いてあり、それを読んでから実際に問題を解いてみようというような形式になっています。

私が気に入っている点は、この解説ですね。

書き方が講義で先生が話しているかのようにわかりやすいので、授業を聞いている感覚で読み進められます。

私はこのスー過去を2周しました。

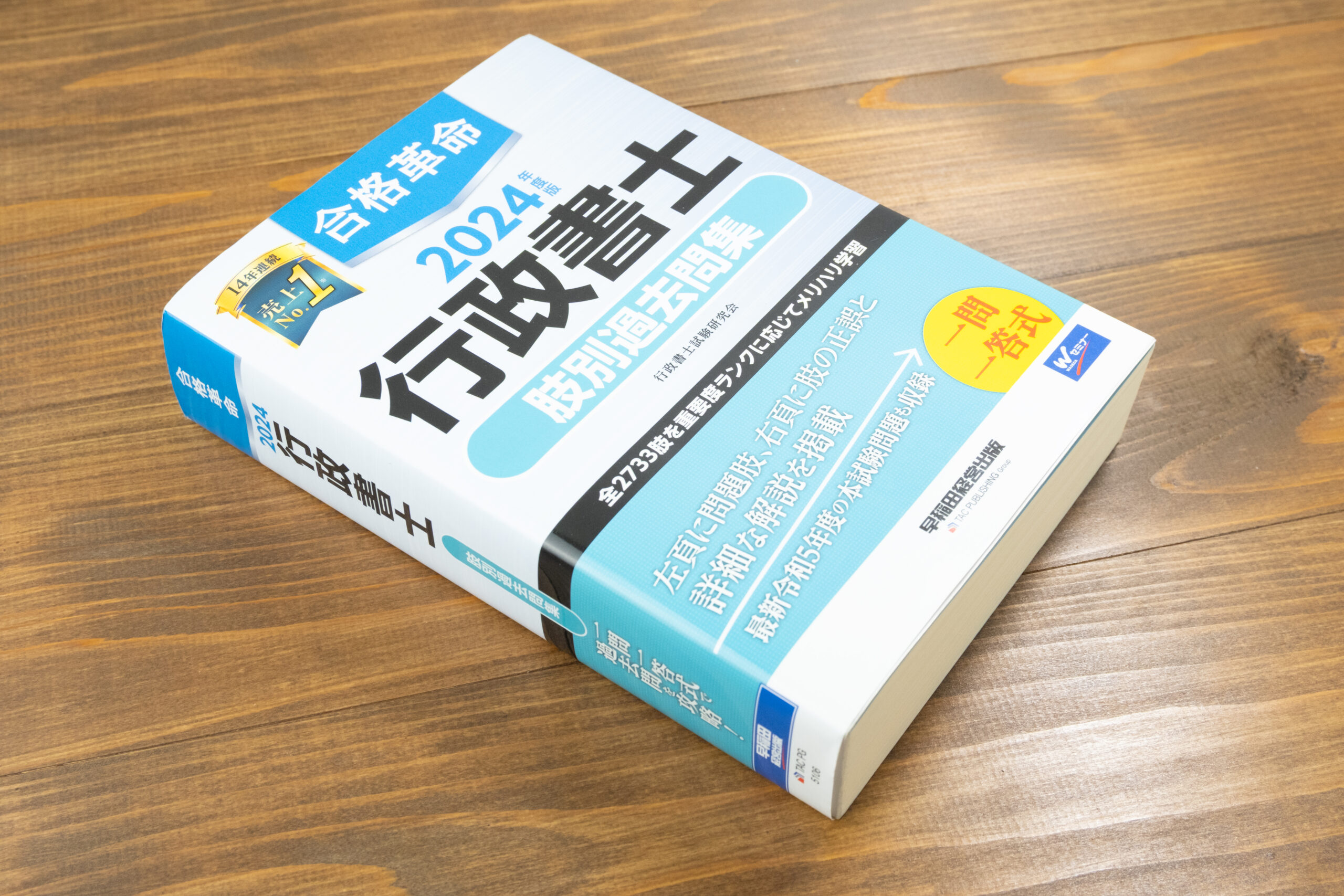

一番使った教材!合格革命 肢別過去問集

つづいて紹介するのは、一番使った教材です。

というのも、勉強を始めた最初の2カ月は上記のスー過去を使ったのですが、それから先、受験まで使ったのが肢別過去問集(以下、肢別)でした。

内容的には、各科目ごとに過去の行政書士試験で出た問題の選択肢(行政書士試験の多くの問題は5肢1択)の正誤を判断するというものです。

合格革命以外にも肢別はありますが、私はテキストで合格革命を選んだので、対応するテキストページが書いてあるのが便利ということで合格革命の肢別にしました。

本当にお世話になった教材で、これがなければ合格はしなかったでしょう。

最も多く回した行政法に関しては8周しました。9周目に入ったところで本試験の日程が来たのを覚えています。

さてここで、ウォーク問がいるかどうか問題が発生するのですが、私は買いませんでした。

肢別が選択肢1つ1つの正誤を判断する形式なのに対し、ウォーク問は本試験と同様に5肢のなかから正解となる選択肢を選ぶという形式の過去問集です。

より過去問に近い形ですので、おすすめする受験経験者も多いのですが、私は肢別に集中した方が良いと考えて選びませんでした。

ウォーク問のよいところは誤った選択肢を切るという受験に必要なスキルを磨けることにありますが、私は大学受験の経験や今まで他の資格試験も経験してきていますので、選択肢を切る作業の練習は特にいらないかというのが主な要因です。

分冊できる便利なテキスト:合格革命 行政書士基本テキスト

続いて紹介するのはテキストです。

テキストは先ほどの肢別のところでも言いましたが、合格革命にしようと決めていました。

理由は、カラーで見やすく、簡潔に書いてある点と分冊ができて便利だったからです。

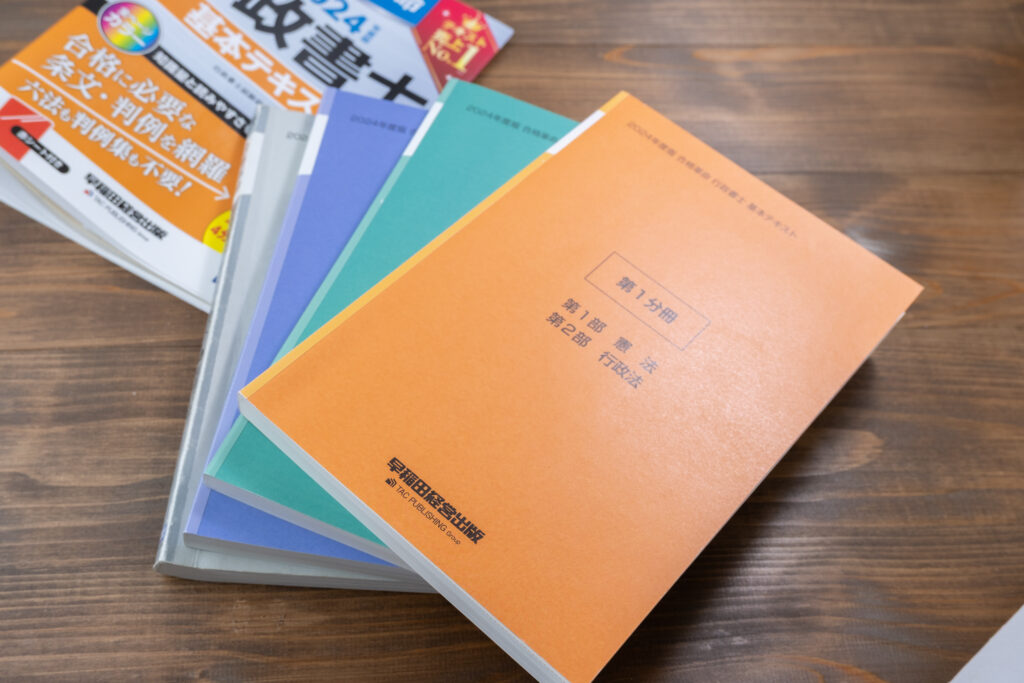

このように、科目ごとに取り出してコンパクトな状態にできます。

分厚いテキストのままだと持ち運びがしづらいし、実際勉強するときも開きづらいですよね。

分冊できるというのは私のなかでポイントが高くてお気に入りでした。

また、別冊六法がついているので、不足を感じなければ六法を別で買う必要がなくなりますし、別冊六法だけで持ち運べるので外での勉強に役立ちました。

紙の本と電子書籍について

ここで、紙の本を使うのか電子書籍で勉強するかについても書いていきます。

今回はテキストを紹介する記事なので詳しくは書きませんが、上で紹介したテキストたち、試験を受け終わった今の時点で写真を撮っています。

やたら綺麗じゃないですか?

というのも、結果として私はほとんど電子書籍で勉強しました。

今まで紹介した教材も、肢別とテキストについては電子書籍が販売されていてそちらを買いましたし、スー過去についても自分でスキャンして電子書籍化して勉強しました。

今回、私は行政書士試験を受験するにあたって試したいことがあったんですよ。

テキストや問題集は電子書籍(サブとして紙媒体)、ノートはiPadを使うとして、ほとんどを電子化した状態で勉強はできるのか?また、できたとして紙だけ使う場合より効率はあがるのか?

ということなのですが、結果として、電子化メインの方が効率はいいという結論に達しました。

ただ、テキストについては辞書的な使い方が多くなると思うので、ペラペラめくって探す紙媒体の方が良いかなと思います。

辞書的な使い方をする最たるものが六法だと思いますが、私の場合、紙媒体で唯一がっつり使ったのは合格革命テキストに入っている別冊六法です。

外出するときも持ち歩いていたので、最終的にご覧のようにボロボロになりました。

私はテキストなどに書き込んだりマーカーを引いたりするのが好きではないので、書き込み自体は鉛筆で線を引くくらいしかしていませんが、どこに何が書いてあって、調べたいときは該当箇所をすぐ開けるくらいには使いました。

そのほかは、ほぼ電子書籍を使っていました。

というわけで、ここから先紹介する教材は電子書籍版しか購入していないので、写真が撮れません…ご容赦ください。

記述対策にはこれ!出る順行政書士記述式問題集

行政書士試験には記述問題が出題されます。

選択式の問題で合格基準の180点を超えていれば問題ないのですが、やはりそれは難しい。

というわけで、記述の問題集にも取り組みました。

といっても、私の場合は肢別だけじゃ飽きるので、肢別を回す休憩がてらにやった感じです。

出る順を選んだ理由については、メインで使う肢別もテキストも合格革命だったため、違う書き口の書籍も新鮮でいいんじゃないかと思ったからですね。

やってみてよかった点としては、記述の問題をやることで知識があやふやだった箇所が浮き彫りになって意識しやすく、選択式の勉強をする際も苦手箇所として把握できたのがよかったですね。

知識がしっかりしたものに変わるので、やってよかったと思います。

読書代わりにおすすめ:みんなが欲しかった!行政書士判例集

最後に紹介するのは判例集です。

これは絶対必要かと言われれば、うーん、なくても合格する人は合格するとは思います。

私個人的にはとても役にたったので紹介しますね。

というのも、普段読書をする習慣がある人(マンガや雑誌も含む)ならわかると思うのですが、読書したいけど、その時間があったら勉強に使いたいじゃないですか。

でも人間、勉強ばかりだと日々がつまらないですよね。

読書もしながら勉強もできれば一石二鳥なんだけど…

そんな私の願望を叶えてくれたのが、この行政書士判例集です。

勉強の合間や休憩時間に、重要判例を読むことができますし、読書代わりにもってこいでした。

また、判例問題がよくでる憲法の対策にもなって、私としてはおすすめな教材ですね。

利点は他に、肢別の解説で裁判の年月日が書いてあって、判例集にも年月日索引がついているので、辞書的にも引きやすいです。

難点は、判例集ですので抜粋なんですよね。

それでどういう判決なのかとか、反対意見はないのかといったところが気になってしまって、追加でスマホ検索するなどといった機会もありました。

ただ、知らなかった事件を知るきっかけになったり、判例問題に強くなったりといいところの多い教材だったと思います。

まとめ:メインを選び、まわりを揃えよう

まずはメインを据えることをおすすめします。

私の場合でいうと、メインで使うのは肢別。

それと一緒に使いたかった合格革命テキスト。

民法は補強したかったからスー過去。

記述を補いつつ、肢別マンネリ化対策に記述式問題集。

休憩がてらに判例集。

といった感じに選んでいきました。

ほかに使った教材として一般知識対策にニュース検定のテキストを買いましたが、それも機会があればご紹介しようと思います。

それでは今日はこの辺で。

読んでいただきまして、ありがとうございました。