行政書士(登録申請中)のマツモトです。

本日は行政書士試験について。

何の資格でもそうですが、資格の勉強ってとりかかりが難しいですよね?

私もそうで、行政書士試験にどんな科目があるのかはネットで調べて知っていたんだけど

いざ勉強するとなるとどの科目から勉強すればいいのか全然わからず、手探り状態でした。

そんな私の行政書士試験挑戦記みたいな形になりますが、これから行政書士試験を受験するあなたの助けになれれば幸いです。

※あくまで私の場合、こうすればよかったという体験談になりますので、参考程度にしてくださいね。

私自身の行政書士試験

さて、まずはどんな条件で私が行政書士試験を受験したか書いておかなければ参考になりませんよね。

私の身内になるのですが、とある資格試験を受験して合格するという出来事がありました。

私も資格試験はそれなりに受験してきましたが、最近はあまり受けなくなっていました。

が、身内が資格試験の勉強をしているのを見て、またやってみたいなと思うようになりました。

せっかくなら、以前から興味があった行政書士試験に挑戦することにしました。

2023年の年末にテキストを購入、2024年に入ってすぐ勉強を開始し、独学で勉強しました。

その年の行政書士試験で合格することができました。

まず何から始めた?

まずは行政書士試験の合格要件から勉強方法を考えました。

合格要件はすでにご存じのかたも多いと思いますので詳しくは書きませんが

300点満点中、6割の180点を取れれば合格です。

法令の問題、一般知識の問題にそれぞれ足切り点が設定されています。

ただ一般知識の中の時事問題は一朝一夕や詰め込み式で解ける感じではなかったため、とりあえずちょこちょこYoutubeなどをみることにしました。

次に、法令を何から勉強するか、ですが

これはいろんな人のブログやYoutubeを見て考えました。

結果、配点も大きい民法から勉強することにしました。

行政書士試験の法令系の科目には憲法、民法、行政法、商法会社法といったものがあります。

行政法が最も配点が高く、続いて民法、憲法、商法会社法と続きます。

行政法から入るにはあまりにとっつきにくく、日常に最も近い民法から勉強するのがいいかなと考えました。

どうやって民法を勉強した?

さて、民法から勉強することに決めたはいいものの、テキストを読むのか問題を解くのがいいのか…

初学者ということもあって、基本的でわかりやすい本はないものかと探す中で、ちょうどよい教材がありました。

多くの方がおすすめしていたこともあって、私も購入してみました。

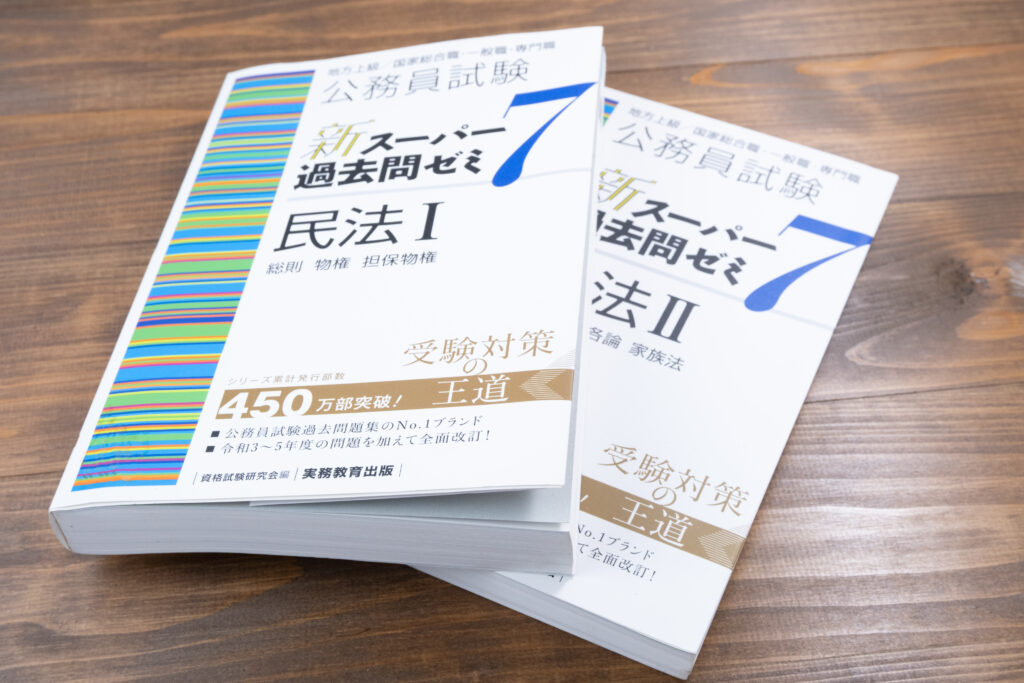

スーパー過去問ゼミ民法Ⅰ、Ⅱです。

公務員試験向けの教材なのですが、行政書士試験でも使えます。

まずはこれで民法の基礎固めをすることにしました。

法律系の資格の多くで民法は出てきますので、しっかり基礎を固めておくのは大事だなと感じたからです。

実際スー過去どうだった?

スーパー過去問ゼミは受験生の間ではスー過去と略されていても通じるほどメジャーな存在なのですが、実際のところ公務員試験向けの本書はどうなのかと疑問に思う人も多いでしょう。

実際にこれを勉強した私が感想を書いていきます。

まず、このスー過去ですが、勉強を始めた1月と2月に2周ずつやりました。

内容としては、細かい単元ごとに解説と練習問題を読み、実際の問題を解いてみるという形式です。

私は合格革命の行政書士試験用テキストを購入していましたし、そちらで勉強してもいいなとは思っていたんですが…

実際には、このスー過去は全然違う形で勉強できて本当によかったです。

まず、民法には様々な理解しがたい分野があるんですが、それも講義を受けているかのような文章でわかりやすく教えてくれます。

これには本当に驚きで、合格革命のテキストがあくまでテキストだとすれば、スー過去は先生が話しているのをそのまま本にしたかのような印象です。

初学者には本当にわかりやすくていい教材だと感じました。

スー過去はいつまで使う?

これも人によるのかなとは思うんですけど、私の場合は2月まででしたね。

というのも、スー過去は民法という法律の基礎的な理解にはとても役に立つのですが、その知識だけで行政書士試験の民法の問題が解けるというわけではないからです。

私の場合、スー過去を2周して私なりに民法に対する理解ができたなと感じたら、あとは合格革命の肢別過去問集に進んでいきました。

合格革命のテキストもカラーでわかりやすく、肢別でわからないことがあったら、合格革命のテキストを読んでいましたね。

ただ、スー過去で基礎的な理解をしていたおかげか、民法のテキストを読むということはあまりなかったですね。

まずは民法から勉強するのがおすすめ!

というわけで、いろいろ書いてきましたが、私のおすすめは民法から勉強することです。

その後の流れですが、私の場合は民法→行政法→憲法→商法会社法という順がおすすめで、その語は民法に戻るという感じです。

勉強のサイクルを回して、その後模試という感じですね。

模試については下記記事にまとめていますので、勉強が進んだら参考にしてみてください。

商法会社法から民法に戻るというのも工夫した点で、商法には同じような状況なのに民法とは違うという場面があります。

簡単に言うと、商人かそうでないかで商法が適用されるか民法が適用されるかということなんですが、これがこんがらがる上に民法の問題も商法と勘違いしてしまうようなことになります。

そこで、商法を勉強してすぐに民法に入ることで、「そうそう、民法ではそうだったよね…」と混乱を避けることができます。

加えて、商法の方でも、民法ではこうなのに…という関連付けで覚えることができてお得です。

で、このサイクルに慣れてくると一般知識をサイクルの中に組み込むようにしました。

さて、民法以降の勉強はまとめてお話ししたのでわかりづらかったですよね。

行政法から先の話は、また今度書こうと思いますので、ぜひまた見に来てください。

それでは読んでいただきありがとうございました。