こんにちは!行政書士(登録申請中)のマツモトです。

本日は行政書士試験について。

行政書士試験の勉強をしていて、SNSなどで情報収集をしている方は、一度は目にしたことがあるかもしれません。

「行政書士試験にも六法は必要だ」

「いや、行政書士試験に六法なんて必要ない」

この六法いるいらない論争ですね。

結論から申し上げて、私は六法あった方がいい派です。

というか、使ってなかったら合格していなかったと思います。

というわけで今日は六法について書いていこうと思います。

六法、いる?いらない?

人それぞれのやり方があるし、どっちが正解というのもないというのは最初に申し上げておきます。

そのうえで、私は六法はあった方が良いと思っています。

中には、重要な条文はテキストにも出てくるし、いらないんじゃないかという人もいます。

が、肢別を回していて、条文を確認したいときにテキストから探すのは手間ですし、試験に出てくる条文がテキストに絶対載っているとも限りません。

また、特に行政法の分野では条文を知っていれば簡単に解ける問題もありますので六法は必要だと感じました。

ただ、特別に分厚い六法をテキストと別に購入する必要はないと思います。

私が使用した六法も、テキストに付属するものでした。

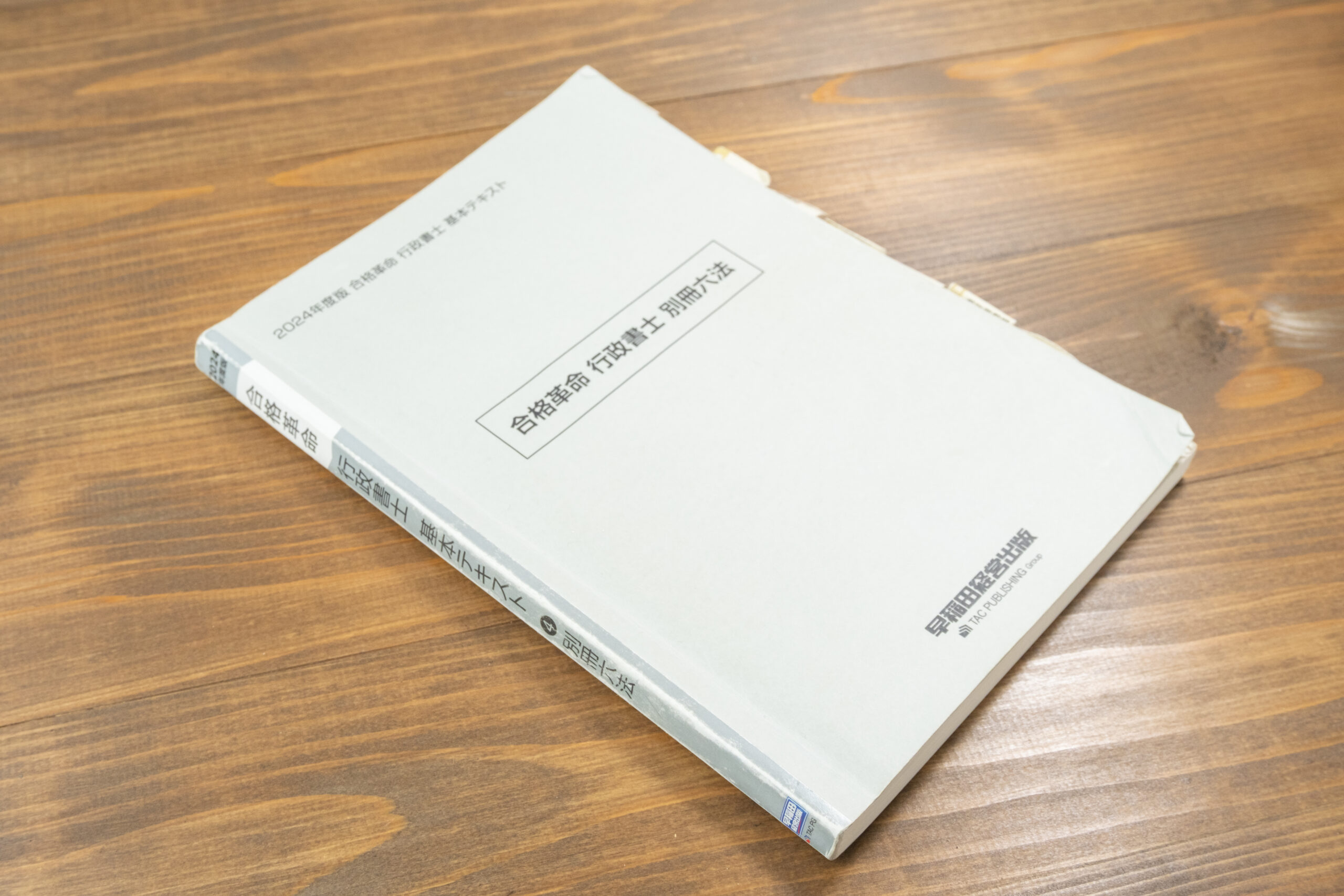

こちらが私が使用した別冊六法です。

電子書籍メインで勉強した私が、唯一、紙媒体で多用した教材ですね。

この別冊六法、特に何が優れているとかってことはないのですが、インデックスも付属しているので、例えば行政事件訴訟法の条文を確認したいなんて時にはすぐに開けて便利です。

辞書的な使い方だったので、電子書籍で利用するより紙媒体としてペラペラめくれる方が使い勝手が良かったです。

逆に情報量が多すぎる六法を別に買ってしまうと、限られた勉強時間内では持て余すかなと思いました。

合格革命のテキストでなくても、他のテキストも六法がついてくるものがあると思いますので、その付属のものでよいので勉強に活用するとよいと思います。

私的、六法の使い方

では、六法を使ってどう勉強するのかということを書いていきます。

あくまで私の使い方ですので、参考程度に読んでくださいね。

私の場合、肢別を勉強の中心に据えていたので、これの正誤に関係なく気になった条文を六法で引いていました。

そして、該当する条文を確認したら上下の条文も読んでみるということをやっていました。

また、1度調べた条文には鉛筆で薄くアンダーラインを引いていました。

このアンダーラインは、重要な条文という意味ではなく、ただ単に「1回調べた」ということを意味するだけのものです。

どういうことかというと、肢別は複数回やることが前提(私の場合)ですので、1回調べた条文をまた調べるというケースが出てきます。

逆に、当然知っているものであれば調べないわけです。

そうすると、またこの○条調べたな。と

で、2回目のアンダーラインを引く。

すると、時間のある時にペラペラとめくると、自分が何回も引っかかってる条文が一目でわかるわけです。

そうやって記憶にとっかかりを付けるためにアンダーラインを引いていました。

逆に、大事だと思う条文をマーカーで引くようなことはしていませんし、書き込みもしませんでした。

私は大学受験のころから、教科書にマーカーを引いたり書き込んだりというのが好きではなかったというのもあります。

なんでかというと、すごく勉強してる気になっちゃうんですよね。

見返すときも、なんか知っちゃってる感じがしちゃうんですよ。それに単純に見づらい…

これはもちろん、個人個人の勉強スタイルもあると思うのですが、使い方を迷っている人は参考にしてみてください。

そして書き込みについてですが、例えば行政不服審査法と行政事件訴訟法で同じような条文があるけど、こっちはこう!みたいなことって書き込みたくなるじゃないですか。

こういう時、私はノートにまとめるようにしていました。

行審法の何条はこうで、行訴法の何条ではこうという具合に表のようにして。

そうすると、書き込みだとさっと書けてしまいますが、表にするとなると、ひとつストレスがかかりますよね。

で、このストレスがいい働きをしてくれて、「表にまですることか?」と自問自答できるわけです。

自然と、必要なものだけ表に残るようにふるいにかけることができます。

これを気軽に六法に書き込んでしまうと、「大事なことだらけ」になってしまいやすいんです。

繰り返しになりますが、書き込みやマーカーを引くことで自分だけの六法になっていくような感じでテンションが上がるとか、そういったプラスになる要素があるのであれば、それを否定する意味では書いていません。

六法は常に手元においておく

六法の使い方については書いてきました。

続いて、心構えというとおおげさですが、六法は常に手元においておいた方が良いです。

模試をいくつか解くとわかるのですが、条文を知ってさえいればわかる問題が、その時わからないというのは試験中にものすごいストレスになります。

それはそうですよね、自分の知識不足が如実にわかってしまうわけですから。

逆にこういった問題が解けると、確実に正解したとわかるわけですから、その後もリズムよく試験に取り組めます。

確かに六法ばかり読んでいるわけにはいきませんから、移動中などの隙間時間に六法を読めるようにカバンに入れておくとかでいいと思います。

ただ、そのためには常に手元に六法をおいておきたいですよね。

私は外出の時は常にカバンのなかに入れていました。

机に座って勉強するときは、常に開ける位置に置いておきましたし、実際に開く機会も多かったです。

なので、本試験が終わるころには、六法はボロボロになってしまいましたが、これが勉強した証かなと思います。

相棒のような存在になると思いますので、ぜひ六法を勉強に活用してください。

それでは今日はこの辺で。